本会では、県から生活支援体制整備支援事業を受託しています。

県内各地で活躍するSC(生活支援コーディネーター)の取組や悩みを共有するため、令和5年度から「SCリレートーク」を発行しております。

(令和6年度号からWeb公開しておりますが、順次、過去の号も掲載予定です)

No.11仙北市SCからのリレー、次のご指名は、美郷町SCのお二人!事務局がお伺いし、お話をお聞きしました。

第1層生活支援コーディネーター

美郷町社会福祉協議会 竹村裕美子さん

秋田県南NPOセンター 八嶋英樹さん

美郷町社会福祉協議会 竹村裕美子さん

秋田県南NPOセンター 八嶋英樹さん

活動範囲

町内全域

活動内容

サロン活動の支援。活動の見える化。サロン運営者の交流会の開催。サロン運営者との視察企画など。

自分のまちにフィットする方法を探す――美郷町だからこそできる“美郷式チームワーク”

これまでの成果

•地域資源の活用、見える化、マッチング、実践の支援

•人と人のつながりをつくる仕組みの支援(サロン、共助組織など)

課題

•コロナ禍を経て、サロンや通いの場が減ってしまったこと。高齢化による解散が多いこと。

•サロンや共助組織の運営に関わる人材を見つけること。

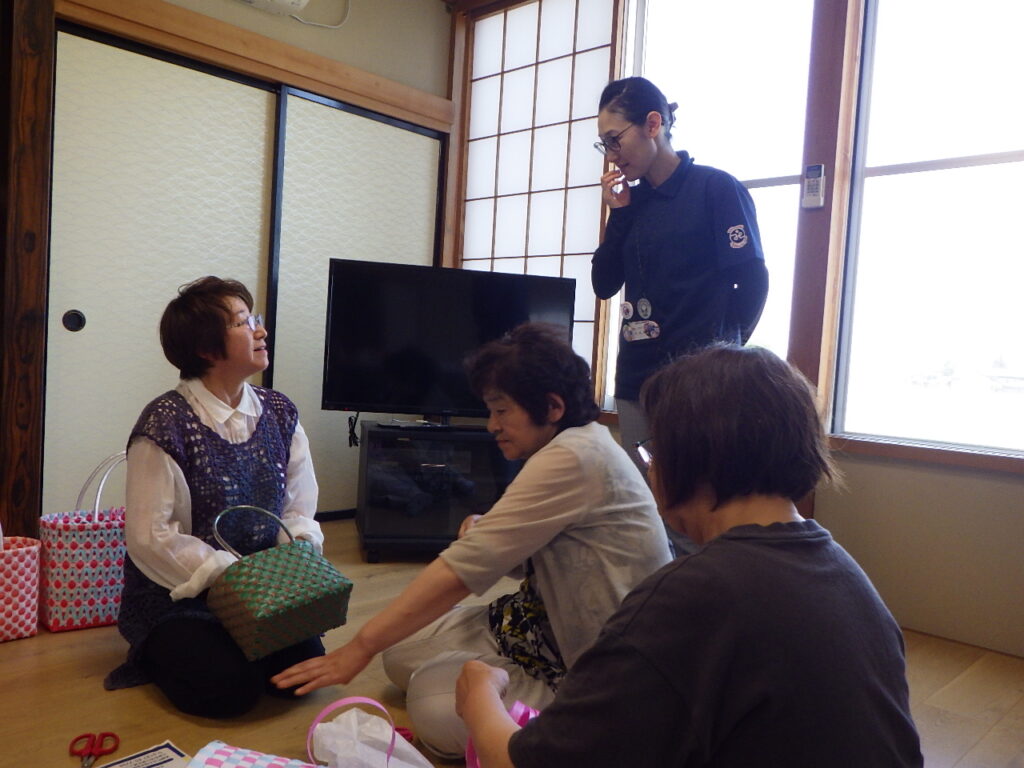

「安城寺サロン」へお邪魔させていただき、その場をお借りして、SCのお二人に取材しました

安城寺サロンは毎月開催。

手作りの料理やお菓子を持ち寄ってお茶を飲んだり、手芸や編み物に取り組んだり、皆さん思い思いにくつろがれている様子が印象的でした。

普段からお会いしているSCのお二人や協議体事務局(美郷町役場)の髙塚さんはもちろんのこと初めてお邪魔した事務局スタッフも快く迎えてくださいました。

\事務局から、お二人へインタビュー/

美郷式チームワーク

竹村:小さな町なので、1層2層という分け方はされていないです。

八嶋:社協所属の竹村さんが町の状況をよく把握されているので。

竹村:八嶋さんが地域づくりや住民組織支援の知識やノウハウを持っているので、地域で「やりたい!」「なんとかしなきゃ」という気持ちの人を見つけたら、繋いでます。…とはいっても、なかなかそういう、先陣を切る人は少ないですけど…町や訪問先のサロン等から情報をいただいて、必要な時には八嶋さんに相談しています。

――自然に役割分担しているという感じですね。美郷式をマネするのは難しそうですが、それぞれの市町村に合う形を探すことは大事ですよね。

農家が多い地域の現状

竹村:コロナ禍前は、町の中に60か所サロンがあったんですが、高齢化が進み代表者の交代が上手くいかない地域などは、ある意味、コロナ禍がサロンをやめるきっかけになってしまったところもあって、 34か所に減ってしまいました。

――美郷町の町内会数は136とお聞きしたので、そのうちの60か所というと半分近い数だったんですね。

竹村:美郷町は2町1村で合併しているので、旧町村の特色もあり、地域の活動が活発なところと、そうではないところはあります。

ある地区の方は、「この辺りは農業を営む人が多いから、70・80代も動ける間はずっと現役。忙しくてサロンには来られない。病気とか何かがあったらすぐ、介護サービスに移行してしまうことが多い。だから、サロンやっても来る人が限られちゃうよ」と。

地区によっては年数回の開催であってもサロン企画自体が難しいところもあります。

生きがいを持ち続けてほしい

八嶋:サロンに来ている人に元気でいてほしいし、生きがいを感じ続けてもらいたい。続けるモチベーションにしてほしいから、美郷SCだよりを作っています。

竹村:八嶋さんに教えてもらったのですが、活動を見える化することが大事なんですよ。

八嶋:運営している人たちは普通のこと、当たり前のことと思っている。そこを可視化すると、周りから「すごいね!」と言われたりして、初めて客観視できる。「すごいことやっているんだよ」と皆さんを後押ししたい。

竹村:いきなり「あなたのサロンに行ってもいいですか?」って言うと、すごく身構えられてしまう。

八嶋:「美郷SCだよりに載せさせてもらえませんか?取材してもいいですか?」って言うと、案外すんなり受け入れてもらえるんですよ(笑)

「完成したら持ってきます」と、次来る約束もできます。記事にして印刷したものを持って行くと喜んでくれます。なるべく自然に入らせてもらうよう心掛けています。

八嶋:昨年度は、初めてサロン交流会も開催しました。

――今までは、サロン運営者が集まる機会はなかったのですか?

髙塚:町で、サロン代表者を中心にした年1回の研修会は開催していたのですが、座学なので交流機会はなかったです。

竹村:まずはお試し開催として、旧3町村から代表して一か所ずつ、3つのサロンの運営者に集まってもらって、活動紹介をしてもらいました。すごく盛り上がりました。みんな「自分のサロンが一番楽しい」と思っている感じがわかって、すごく良かった。

住民組織は時間で変化する

八嶋:これまで多くの取組を見てきました。住民主体の組織の立ち上がり方というか、スタートの方法は色々なパターンがありますが、どんなやり方であっても「当事者が知恵を出し合って始めたこと」は続いていくことが多いですね。

活動が長く続けば、変化もあります。

最初は「自分が何とかしなきゃ」と立ち上げたことも、続けているうちに自身も年を重ねて「この活動は、自分のためでもある」と考え方が変わっていくこともある。自分たちで始めたことなら調整も軌道修正もできる。

一方、外部から支援パッケージとして与えられて、ずっと受け身だったら、なかなか続きづらいです。補助金の切れ目が活動の切れ目になったり。

現場に行かないとわからない

八嶋:地域づくりに長く携わってきて「探している答えは現場に落ちている」と考えているんです。足を運んでこそわかる。

―― SCの活動にも、もちろん通じるところですね。

竹村さん、八嶋さん、そして髙塚さん、ありがとうございました!

PDF版

お問い合わせ

| お問い合わせ先 | 社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会 地域福祉・生きがい振興部 生きがい・健康づくり担当 |

| 住所 | 〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5 社会福祉会館 |

| 電話番号 | 018-824-2777 |

| FAX番号 | 018-864-2742 |

| メールアドレス | ikigai@akitakenshakyo.or.jp |

秋田県委託 生活支援体制整備支援事業