苦情解決の仕組み

苦情解決Q&A

Q : 運営適正化委員会とはなんですか?

A : 福祉サービスの利用に関する「苦情」は、まず福祉サービスを提供している事業者の苦情解決体制(苦情受付担当者・苦情解決責任者、あるいは第三者委員)に申し出て、話し合いで解決していくことが必要です。しかし、話し合いでは解決できない場合、また、事業所の苦情解決体制に直接苦情を言いにくい場合、運営適正化委員会に申し出ることができます。

運営適正化委員会では、中立・公正な立場で相談や助言、事情調査、あっせん等を行うなど、苦情の解決に向けてお手伝いするため、社会福祉法第83条により設置された委員会です。

なお、事業者への監査・勧告・指導などの権限はありません。

Q : どのような方が利用できますか?

A : 福祉サービスを利用している御本人や御家族、御本人の代理人(当事者の同意を得ている方)が相談できます。

また、利用しているサービス内容について具体的によく知っている方も相談できます。例えば、民生委員・児童委員や当該事業所職員等です。

Q : どのような福祉サービスの苦情相談ができますか?

A : 児童福祉、障害者支援、高齢者介護等に対する、在宅における福祉サービスや社会福祉施設・事業所等における福祉サービスの利用上の処遇に関する苦情や、福祉サービスの利用締結、履行又は解除等に関する苦情の相談をお受けします。

例えば、

・サービスの内容が契約時の説明内容と異なっている

・利用している福祉サービスに疑問や不満を感じる

・職員の対応や言動に傷つけられた など

なお、介護保険サービスに関する苦情は秋田県国民健康保険団体連合会(018-883-1550)、要介護度の認定に関する苦情は市町村の介護保険担当で受け付けています。

Q : どのようなことをしてくれるのですか?

A : 運営適正化委員会事務局の相談員が苦情の内容をお伺いし、申出人に対して助言等を行います。また、苦情の内容によっては苦情解決小委員会で検討し、社会福祉士・弁護士・医師等の委員が専門的な立場で事業者の事情調査を実施し、申出人に報告し、解決のために両者に助言やあっせん等を行います。

この他、虐待や法令違反などの不当な行為が行われているおそれがある場合は、県・市町村や関係機関に速やかに通知します。

Q : どのようなことをしてくれるのですか?

A : 利用を希望する方は、秋田県運営適正化委員会事務局に御来所いただくか、電話やFAX、お手 紙、eメールでも相談をお受けいたします。

Q : 名前を言わなくとも利用できますか?

A : 匿名でも相談できます。ただし、匿名の場合、助言はできますが、苦情の対象となっている事業者に事情調査を行ったり、関係改善の申し入れ等を行うことが難しくなる場合があります。

Q:秘密は守られますか?

A : 相談者個人の情報及び相談内容は、相談者の同意がない限り、事業者・行政機関など委員会の外部に漏れることがないよう、十分配慮しています。

Q : 利用料は必要ですか?

A : 利用料は必要ありませんので、気軽に御相談ください。

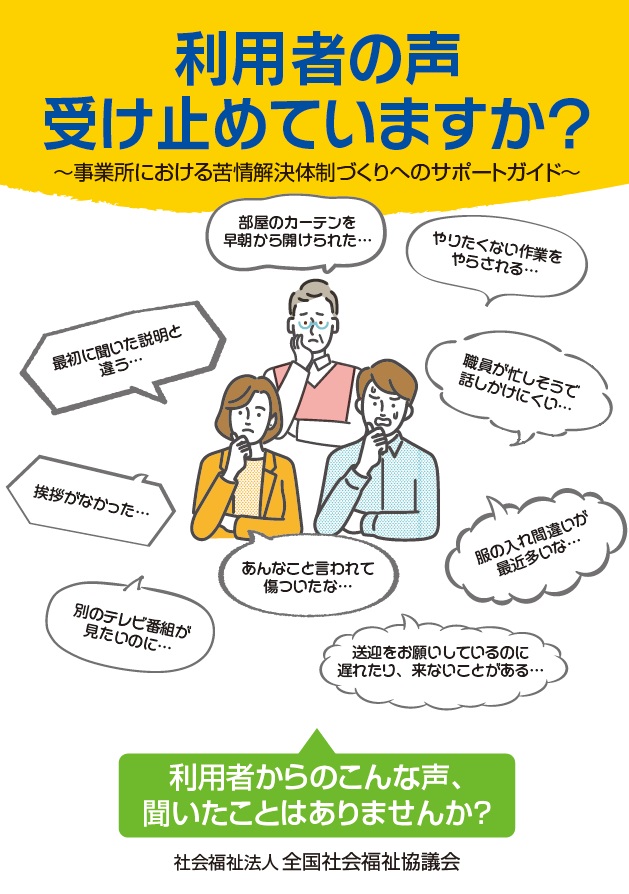

利用者の声受け止めていますか?

全国社会福祉協議会より「事業所における苦情体制づくりへのサポートガイド」が発行されました。

ガイドには、利用者の声を聞くための体制や取り組みがまとめられており、PDFファイルで掲載されております。

苦情対応事例集

秋田県運営適正化委員会で「苦情対応事例集」を発行しました。

事例集には、苦情対応のしくみや事業所の対応、苦情対応事例、諸様式等がまとめられており、PDFファイルで掲載されております。

福祉サービス苦情解決制度の手引き

秋田県運営適正化委員会で「福祉サービス苦情解決制度の手引き」を発行しました。

手引きには、苦情解決制度のしくみ、様式等がまとめられており、PDFファイルで掲載されております。

第三者委員の役割と活動

第三者委員向けの基礎資料として「第三者委員の役割と活動(基礎資料集)」がまとめられております。

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針

「社会福祉事業の経営者による

福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針」

事業者段階における「苦情解決」の体制整備について

事業者段階における

「苦情解決」の体制整備について